为加快提升喀斯特生态水文领域科研水平,加快突破地球关键带结构、过程与功能差异及气候与人类活动变化下的响应研究工作的技术瓶颈,现定于2025年9月12-15日在湖南长沙举办“喀斯特关键带生态水文过程研究”专业技术研修班。本次高级研修班由中国科学院人事局支持,中国科学院亚热带农业生态研究所和中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站承办。

1. 研修时间与地点

时间:2025年9月12-15日

地点:中国科学院亚热带农业生态研究所综合楼1楼学术报告厅

2. 资助单位

中国科学院人事局

3. 承办单位

中国科学院亚热带农业生态研究所

中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站

4. 研修对象

研修对象主要为相关领域中级或高级专业技术人员和研究生,包括但不限于:中国生态系统研究网络(CERN)生态站、国家野外科学观测研究站、国家相关部委野外观测研究站、高等院校、科研机构、环保公益组织等从事生态水文研究的技术骨干,计划招收50名学员。

报名截止时间:2025年9月11日17:00,扫描二维码报名。

5. 研修内容

拟分为以下三个部分:

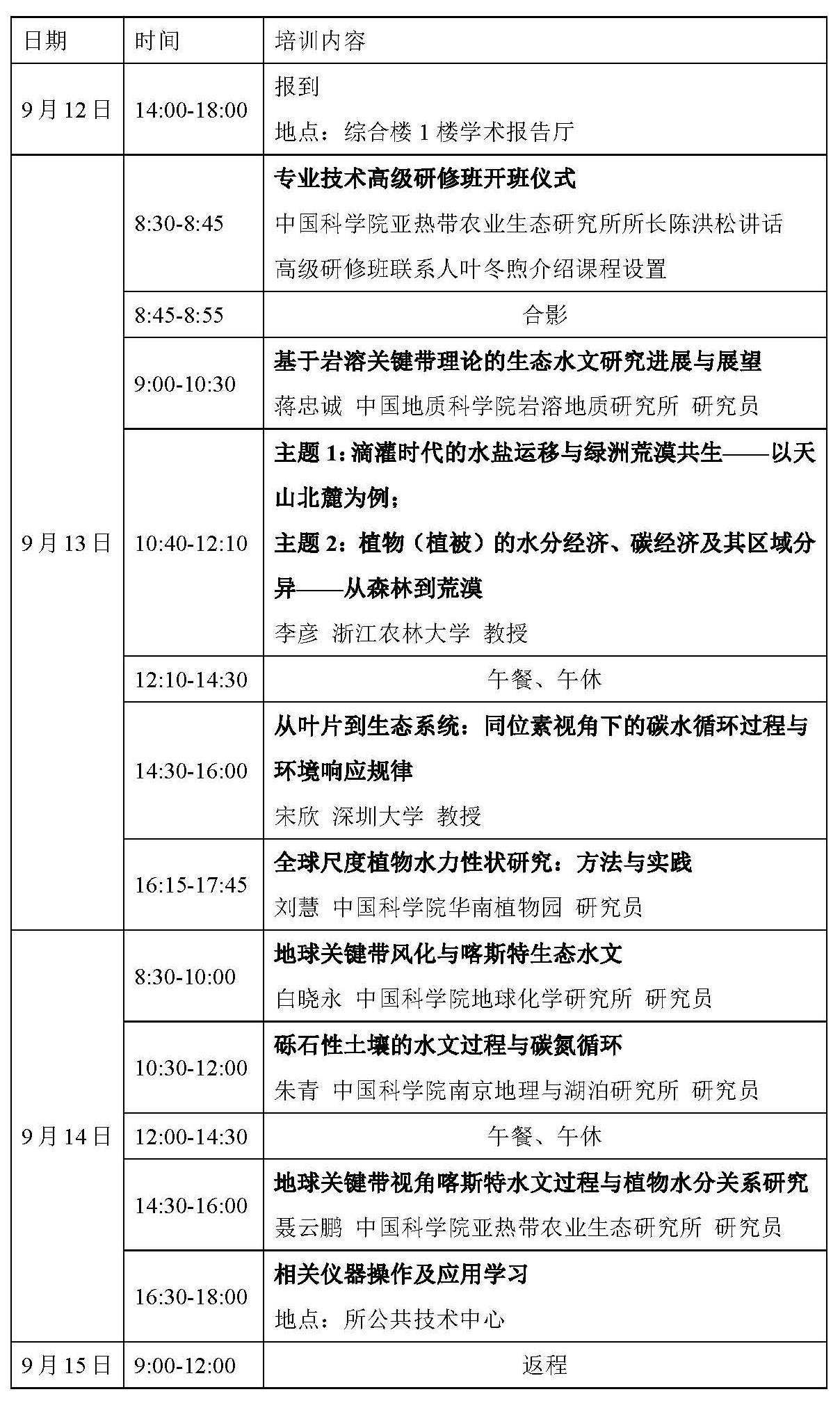

喀斯特关键带水文过程、植物-水碳关系、相关仪器操作及应用学习,具体日程如下:

6. 其他事项

本次研修班不收取培训费、伙食费,学员往返交通和住宿自理。

7. 承办单位介绍

中国科学院亚热带农业生态研究所

中国科学院亚热带农业生态研究所(以下简称“亚热带生态所”)创建于1978年,其前身为中国科学院长沙农业现代化研究所,2003年10月改为现名。亚热带生态所主要学科方向为亚热带复合农业生态系统生态学,研究所下设区域生态与农业发展研究中心、流域农业与生态环境研究中心、畜禽健康养殖与农牧复合生态研究中心、作物分子生态研究中心,建有桃源农业生态系统观测研究站(国家级)、环江喀斯特生态系统观测研究站(国家级)、洞庭湖湿地生态系统观测研究站(国家级)和长沙农业环境观测研究站(院级)。拥有饲草种质高效设计与利用全国重点实验室(共建)、畜禽养殖污染控制与资源化技术国家工程实验室及其他院省级实验平台6个。

截至2025年1月,有在册职工206人,其中科研人员151人、支撑人员36人、管理人员19人。人才队伍中,现有中国工程院院士1人、国家“杰青”1人、国家“优青”2人(含海外项目1人)、国家高层次人选1人、国家人才计划6人、全国优秀科技工作者1人、何梁何利奖获得者1人、国家“创新人才推进计划”重点领域创新团队2个、享受国务院政府特殊津贴专家11人。中国科学院人才引进计划入选者11名、院创新交叉团队2个,“西部之光”入选者26人,院青促会会员20人(优秀会员6人)。省科技领军人才5人、省人才计划5人 、省杰青16人、省优青4人、湖湘青年英才6人、省“三尖”创新人才工程20人、省光召科技奖1人,省政府特殊津贴2人。中国科协青年人才托举工程项目入选者2人、国家博士后创新人才支持计划入选者1人。现拥有生态学专业学科博士后流动站在站博士后50余人。拥有生态学博士学位授予点,生态学、畜牧学以及环境工程学硕士学位授予点,目前在读研究生195人,其中博士研究生94人(含国际生4人),硕士研究生101人。亚热带生态所是湖南省生态学会、湖南省土壤学会、湖南省动物营养与生态环境学会挂靠单位,主办有《农业现代化研究》期刊。

中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站

中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站(以下简称环江喀斯特站)始建于2000年,隶属于中国科学院亚热带农业生态研究所。该站于2005年进入国家生态系统观测研究网络(CNERN),也是中国生态系统研究网络(CERN)和国际长期生态系统研究网络(ILTER)的成员单位。2009年,环江站获批建设国家水土保持科技示范园;2013、2017、2021、2022年经广西科技厅批准分别建设广西石漠化治理工程技术研究中心、广西重大科技创新基地、广西喀斯特生态过程与服务重点实验室和河池环江农田生态系统广西野外科学观测研究站;2018年,获批建设喀斯特关键带结构-过程-功能综合观测研究平台;2023年,入选首批全国生态质量综合监测站,组建广西环江喀斯特生态质量综合监测站。目前,环江站已成为西南喀斯特石漠化、水土流失等生态环境问题观测与研究、人才培养平台的技术依托单位。

8. 培训导师介绍

(按照专家授课时间先后排序)

蒋忠诚,现为中国地质科学院岩溶地质研究所首席科学家、二级研究员,博士生导师,联合国教科文组织国际岩溶研究中心理事和学术委员、俄罗斯科学院外籍院士、中国地质学会岩溶地质专业委员会主任、中国科协岩溶学科首席传播专家、国家科学技术奖评审专家、国家自然科学基金项目会评专家、国家重点研发计划评审专家、中组部联系专家、广西平果喀斯特生态系统国家野外站站长、《中国岩溶》刊物主编。入选自然资源部首批科技领军人才、八桂学者和桂林市第一类高层次人才。主持完成国家和省部级重要科研项目40多项,出版专著24部,公开发表学术论文310篇,获发明专利20余项,获国家和省部级科技成果奖20项(其中一等奖5项),作为第一导师已培养博士后、博士、硕士40余人。

李彦,原中科院新疆生地所研究员、阜康荒漠生态站站长;现任浙江农林大学教授、林业与生物技术学院院长;主要从事植物-水分关系与碳循环研究。曾入选中科院“百人计划”、获得过国家杰出青年基金资助。作为主要完成人获得过国家科技进步一等奖1项,作为主持人获得过新疆自然科学一等奖2项。学术兼职:曾任《Plant and Soil》编委、《中国科学:D》编委;现任中国生态系统研究网络科学委员会委员、中国生态学会理事等。

宋欣,深圳大学生命与海洋科学学院教授。研究兴趣集中在同位素植物生理生态学领域,近年来系统地开展了水分、CO2、纤维素等植物碳水过程关键分子的同位素分馏机制、生理过程和生态响应的研究。研究成果以第一或独立通讯作者发表在PNAS(1篇), New Phytologist(8篇), Plant Physiology (1篇), Plant Cell and Environment(4篇)等国际主流学术期刊,并被专文评述、Faculty Opinions推荐。目前担任Agricultural and Forest Meteorology、《植物生态学报》等5个学术期刊编委,以及中国生态学学会同位素生态专业委员会委员。2015年入选中组部国家海外高层次青年人才计划,2020年获中国生态学学会青年科技奖,2024年获评《植物生态学报》优秀编委。

刘慧,中国科学院华南植物园研究员、博士生导师。主要从事植物生理生态学研究,聚焦植物水热适应机理,综合功能性状、环境因子和演化模型,揭示不同时空尺度植物的生态适应、地理分布与演化模式。共发表SCI论文80余篇,中文核心论文20余篇,代表论文包括The Innovation、Nature Ecology & Evolution、Science Advances、New Phytologist、Journal of Experimental Botany、 Functional Ecology等。论文总他引2000余次,h-index 27 (Google Scholar)。入选国家级青年人才计划,中国科学院青年创新促进会优秀会员、国家林草局青年拔尖人才、广东省杰出青年、广州市珠江科技新星等。

白晓永,国家级领军人才(教育部长江学者特聘教授),贵州大学教授,中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室研究员,博士生导师,博士后导师,生态环境与资源利用研究中心主任。主要从事喀斯特生态安全与可持续发展方面的研究工作。获得了2022,2024年贵州省自然科学一等奖(排名第一)等17项奖励。主持了包括国家科技支撑计划课题、国家科技惠民计划项目、国家自然科学基金等40余项省部级以上重大项目课题,承担200万以上12 项。发表论文200余篇,其中19篇论文入选ESI 全球1%高被引和9篇前1‰热点,入选中国知网高被引学者TOP1%。获国际国家授权专利38项。

朱青,中国科学院南京地理与湖泊研究所副所长、研究员、博士生导师。长期从事关键带水土过程与生态环境效应研究,在土壤水文与生物地球化学耦合探测、机制与模拟,流域面源氮磷流失与减排阻控等领域发表论文100余篇。主持国家青年科学基金A类、B类等重要项目,入选国家重大人才计划B类,获得江苏省科学技术二等奖、中国科学院优秀导师等奖励十余项。

聂云鹏,中国科学院亚热带农业生态研究所研究员、博士生导师、环江喀斯特生态系统国家野外科学观测研究站副站长、广西环江毛南族自治县挂职县委常委、副县长。先后入选中国科学院青年创新促进会优秀会员、中国生态学学会青年科技奖、湖南省杰出青年等。长期从事地球关键带视角生态水文学领域研究工作,主持国家重点研发计划、国家自然科学基金等省部级以上项目11项。在Science (Letters), New Phytologist等期刊发表文章50余篇,单篇最高被引用200余次,1篇入选ESI高被引论文。