中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站

喀斯特白云岩坡地土壤厚度估算研究取得新进展

作者: 环江站 更新时间: 2025-09-23

近日,中国科学院亚热带农业生态研究所王克林研究员团队联合成都山地灾害与环境研究所等单位,在广西环江喀斯特生态系统观测研究站开展的“利用地面伽马辐射剂量率估算喀斯特白云岩坡地土壤厚度”研究取得进展,相关成果发表在土壤与地貌学国际期刊Catena。

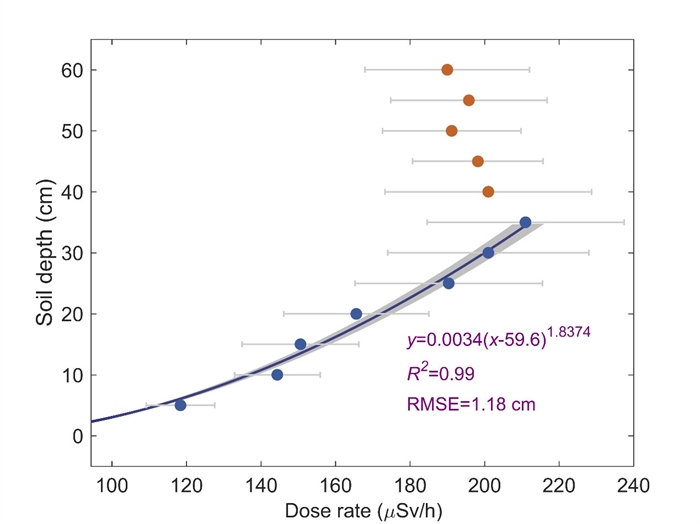

喀斯特地区土壤浅薄且空间分布高度不均,是限制植被恢复与生态工程选址的关键因素。传统的探针法与电阻率法受岩性干扰较大,难以准确估算“生态有效土层厚度”。该研究基于喀斯特区“岩体放射性低、土壤放射性高”的特征,首次建立了“土壤厚度-伽马辐射剂量率”幂函数关系模型(R²=0.99)(图1),提出一种简便、非破坏性的新方法用于快速估算浅层土壤厚度。

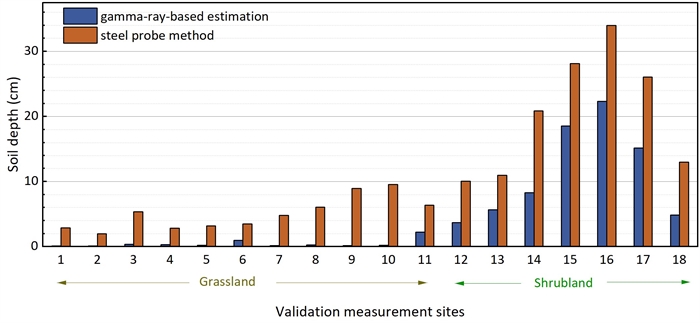

研究通过在白云岩裸露坡面上构建标准土壤填充试验箱,分层测量不同厚度下的γ剂量率,验证了伽马值对0–35 cm范围内土壤厚度的高敏感性。在实际坡面测试中,草地样地平均估算厚度仅0.47 cm,灌丛样地为11.22 cm,结果与前期大型剖面调查高度吻合,且较钢钎法更接近“生态有效厚度”(图2)。研究指出,该方法特别适用于评估石漠化区植被恢复潜力和划定适宜造林区域。该成果为喀斯特地区土壤资源普查、生态恢复模式优化和石漠化治理分区提供了技术支撑,未来可与遥感影像、地电成像等手段融合,开展更大尺度的土壤空间分布制图。

图1. 伽马辐射剂量率与土壤厚度的关系

图2. 伽马射线土壤厚度估算法与钢钎法的对比

(王璐 撰稿)